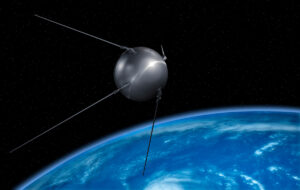

1957年11月3日、ソ連がライカを乗せたスプートニク2号を打ち上げ。犬種なのか個体名なのか、とにかくライカと呼ばれる実験用の犬は地球軌道に到達したという。Wikiを読む限り2002年10月の最新情報では、ライカは打ち上げ数時間後に過熱とストレスで死亡、との論文発表があった。センサーによればライカの心拍数は打ち上げ前は103、加速初期で240、無重力状態になって3時間かけて通常の脈拍に戻りはしたが、この時間は地上実験の3倍だったとのこと。この間、スプートニク2号は断熱材が損傷し、船内気温は摂氏15度から41度に上昇していた。。。。人間の宇宙進出の野望のために実験体となったライカの理解度とは、どれ程のものだっただろう。まあ普通に考えて理解なんてしてないよなぁ。人間に応えようとする犬特有の健気さはあったかもしれないし、トレーニングに合格したということは強靭で従順な犬だったんだろう。国家の威信のためかもしれないけど、人間ってやつはメリットのために冷酷な手法を選択することがあるのは誰でもわかってること。例えば、植物だとしよう。植物たちの悲鳴を聞こえたならゲンナリするが、誰しもが聞こえないから気にしない。犬ならワンワンキャンキャン鳴くだけだから気にしない。それでも人間はやる。人間はそういう生き物だ。研究対象となったものには容赦なく処断を下す。人類史はそれに支えられている。だから否定はしない。そういう意味では『月とライカと吸血姫』の主人公、人語を話す吸血種族ノスフェラトゥの少女、イリナ・ロミネスクの扱いは納得できる設定と言えよう。吸血鬼ではなく対象が普通の人間でも同じ扱いになり得ることは差別が無くせていない人類においては当然のこと。21世紀の地球人類は少なくとも精神的には進化していないのだ。

教育現場でライカの真相を教えるのが非効率ならば、科学発展の裏には悲劇が付き物ということは教えるべきだろう。あとは、それぞれが興味を持って調べるか否かだけでしかない。もちろん真相を調べた人が偉いとも思わない。世界は多種多様のピースから構成されているからだ。華やかな綺麗ごとだけを知らない人々は刹那的には幸せであるが、見ざる聞かざる言わざるが通用しない社会がやってくる。対応しなければ社会の管理に身を委ねることになる。どちらが良い悪いではないが、できるなら『ライカの命を犠牲にして宇宙開発の一助とする案』に票を投じる立場にありたい。もちろんイリナであっても同様だ。そんな社会を切望している。

ちょっとした科学・SF要素と絡めた吸血鬼ものと比較するに『月とライカと吸血姫』は秀逸であると言えよう。人種差別批判臭は横に置いといて、吸血種族ノスフェラトゥに注目してみると、要するに人間より身体能力に優れた存在であること。宇宙飛行士候補のエリートたちがイリナを羨望の眼で見ても致し方ない状況だ。なにしろ異種族とはいえど一見姿は人間と同じ、人語を使いこなせる知的存在である。ただの実験体ではない。人類進化の延長線上にあると言っても過言ではない。言い換えると、社会にそぐわない早すぎたアスリート化である。人間と比類する存在としては許されないが、実験体としてなら扱いは違うということ。吸血種族ノスフェラトゥは新血種族である。古の種ではないのだ。人類が自己改造によって、より優れた存在となる。これは素晴らしい未来系と言えるのではないか?そして、未来に邁進するにあたって過渡期に起きてしまう悲劇は、しょーがないことと社会に所属する我々は許容しがちだ。例え、それが予想された悲劇であっても大きな遜色はない。一時的な嫌悪感、反抗心がもたげても時間が過ぎれば熱が冷めてしまうのが現実だろう。知り得ても傍観者である限りはそんなものだ。

ノスフェラトゥが勢力を拡大することに成功すれば『終わりのセラフ』のような世界になるのだろうか。旧人類が新人類を抑圧する時代が終えて、新人類が旧人類を駆逐する。そんな構図は普通に有り得ると考えられる。旧人類として人生を全うするしか道が無いのなら、緩やかな権力移譲を願わずにいられない。進化した者は野蛮ではないと信じている。